多发性骨髓瘤容易被误诊,主要源于其早期症状的隐匿性和非特异性临床表现极易与其他常见疾病混淆。

误 诊 核 心 原 因 分 析

症状伪装性强

"疼痛误导":67%患者首诊表现为腰背痛(易误诊为腰椎间盘突出/骨质疏松)

"贫血混淆":52%患者因血红蛋白<100g/L被归为缺铁性贫血治疗

"肾损伤掩盖":24%患者肌酐>177μmol/L被诊断为慢性肾炎

认知时滞问题

基层医院对该病警惕性不足:

仅29%社区医生掌握"CRAB"标准(高钙血症/肾损/贫血/骨病)

患者平均经历2.7位医生才确诊(耗时3-8个月)

出现以下"三连征"需立即排查骨髓瘤:

1. 异常骨折:非外力性椎体压缩骨折(尤其T8-L4节段)

2. 持续泡沫尿:蛋白尿加热不消失(区别于肾炎性蛋白尿)

3. 感染频发:6个月内≥3次细菌性肺炎/尿路感染

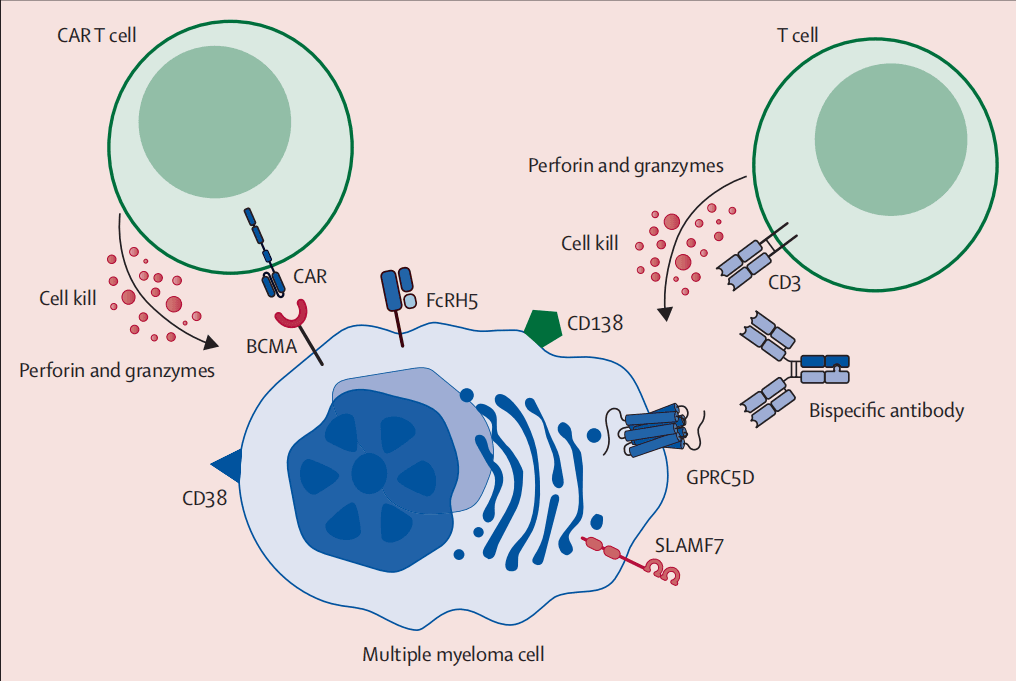

多发性骨髓瘤(MM)是一种恶性浆细胞肿瘤,传统化疗和自体干细胞移植虽可延长生存期,但复发率仍居高不下。近年来,CAR-T细胞疗法与双特异性抗体等免疫治疗技术突破,显著提升了难治/复发型MM患者的生存质量,甚至实现深度缓解。

主 要 治 疗 方 式 与 机 制

CAR-T细胞疗法

靶向识别:提取患者T细胞,通过基因工程改造使其表达靶向BCMA(骨髓瘤细胞表面标志物)的嵌合抗原受体,回输后精准定位癌细胞。

细胞杀伤:CAR-T细胞激活后释放穿孔素、颗粒酶等直接溶解肿瘤细胞,同时分泌细胞因子(如IFN-γ、TNF-α)强化杀伤。

免疫记忆:改造后的T细胞可长期存活,形成免疫监视,降低复发风险。

双特异性抗体

桥接作用:抗体一端结合骨髓瘤细胞(BCMA),另一端结合T细胞(CD3),强制激活T细胞攻击肿瘤。

免疫突触形成:促进T细胞与肿瘤细胞紧密接触,高效传递杀伤信号。

最 新 进 展

1. 靶点多元化

BCMA仍是主流靶点(>80% MM细胞高表达)

GPRC5D(新型孤儿受体)对BCMA治疗失败患者仍有效(ORR 70%)

CD229/LY9等新靶点进入I期试验(NCT05169944)

2. 通用型CAR-T突破

- Allogeneic CAR-T(ALLO-715)治疗复发MM:

▶ 单次输注ORR 67%(100%无CRS)

▶ 大幅降低成本至自体CAR-T的1/3

临 床 研 究

2024年,嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院)血液科成功开展了全市首例靶向BCMA CAR-T细胞治疗多发性骨髓瘤,为此类患者的治疗开辟了新路径。

61岁的任大爷(化名)因全身疼痛一个多月前往当地医院就诊,初步诊断考虑带状疱疹病毒感染,经对症治疗,症状未明显缓解。随后,任大爷在嘉兴医院通过骨髓穿刺等检查,任大爷被确诊“多发性骨髓瘤”。

嘉一医血液科团队与签约合作的浙大二院钱文斌教授团队联合进行讨论研究,决定在靶向免疫化疗后,再采用前沿的靶向BCMA CAR-T细胞治疗方式。

经过紧张筹备和精细操作,顺利完成淋巴细胞清除预处理后,一切准备就绪。曾惠主任医师团队再次对任大爷的病情进行了全面评估,将制备完成的CAR-T细胞回输到任大爷体内,让这些经过基因改造的T细胞在体内增殖,特异性地攻击多发性骨髓瘤细胞。

第10天,他的淋巴细胞数量就达到了标准值,意味着CAR-T细胞已经在体内成功增殖并开始发挥作用。随着治疗的持续,任大爷的病情进一步好转,疼痛减轻,精神状态也大有改善。不到三周时间,任大爷就顺利出院。

《The Lancet Haematology》近日发表综述,欧洲骨髓瘤网络(EMN)提供了关于患者选择、转诊和操作策略的建议,以优化T细胞免疫疗法治疗多发性骨髓瘤的安全性和有效性,还讨论了T细胞免疫疗法的序贯使用,并描述了在开始T细胞免疫疗法之前可能存在的、可修改的风险因素。

2024年6月,中国NMPA批准首款BCMA CAR-T疗法(福可苏®),医保谈判正在进行中。随着CAR-NK疗法(FT576)和T细胞受体疗法(TCR-T)的发展,MM患者五年生存率有望从55%提升至80%以上。个体化疫苗与免疫检查点抑制剂联用研究(NCT04916002)将进一步推动功能性治愈目标实现。

结 语

免疫细胞治疗通过分子机器级精准改造(CAR-T)和人工免疫桥接(双抗)两大策略,正将多发性骨髓瘤从"不可治愈"转向"慢性病化管理"。2025年关键焦点已从单一疗效评价转向治疗机制优化与生存质量平衡,这一领域仍将是肿瘤免疫治疗的标杆战场。

免责声明:本文旨在科普相关知识,不作为医疗指导意见

参考文献

1. Munshi NC, et al. N Engl J Med. 2021;385(7):590-601 (CARTITUDE-1)

2. Moreau P, et al. Lancet. 2022;400(10351):420-430 (MajesTEC-1)

3. FDA.CDER. Clinical Review Report: Tecvayli (teclistamab). 2023

4:嘉兴市第一医院

编辑|Zhang.ZG

审核|Geng.ZG