截至2025年7月28日,广东佛山区累计报告基孔肯雅热确诊病例超过4000例,主要集中在乐从镇、北滘镇、陈村镇,均为轻症病例。

什么是基孔肯雅热?

由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,通过伊蚊叮咬传播,症状以发热、关节剧痛和皮疹为特征。名称源自非洲土语,意为“弯脊之痛”,形容患者因关节剧痛弯腰蜷缩的姿态。

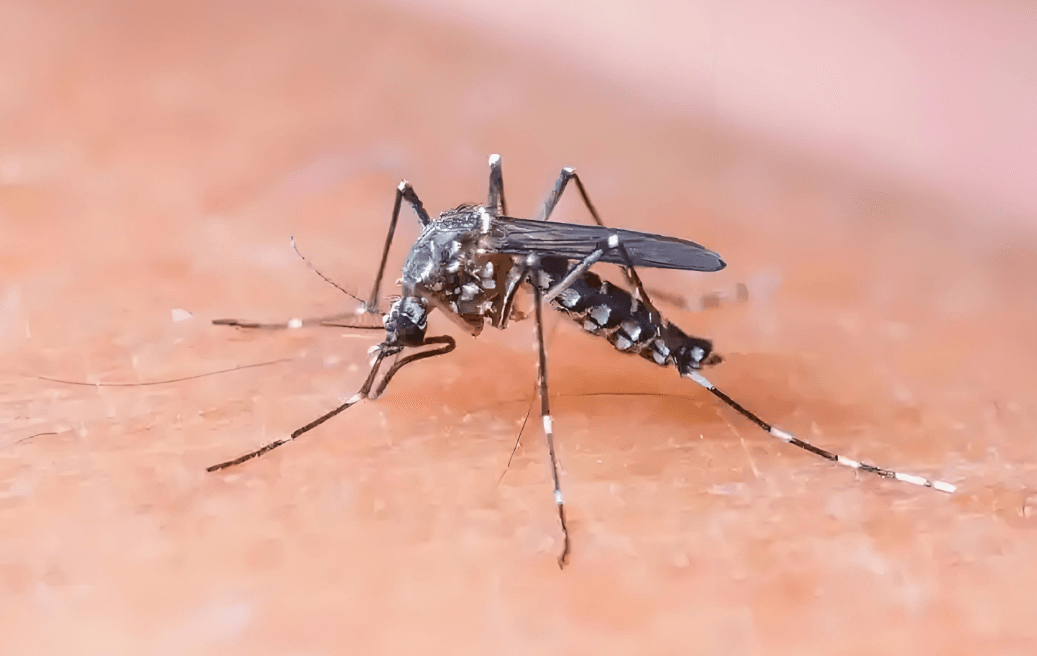

如何传播?

主要通过感染病毒的伊蚊(埃及伊蚊或白纹伊蚊)叮咬而传播。实验室内可能通过气溶胶传播,目前尚无直接人传人的报道。

哪些地区高发?

主要流行于热带和亚热带地区,如非洲、东南亚、印度次大陆及西太平洋地区。2025年截至6月21日,巴西累计报告176391例基孔肯雅热疑似病例;截至6月22日,法属印度洋留尼汪岛报告54242例基孔肯雅热确诊病例;截至6月14日,玻利维亚报告3863例基孔肯雅热疑似病例;截至6月14日,阿根廷报告2817例基孔肯雅热疑似病例。近期印度、巴基斯坦、斯里兰卡、澳大利亚等均有基孔肯雅热病例报告。

高发季节是什么时候?

夏季和秋季(蚊虫活跃期),但热带地区全年可流行。

典型症状有哪些?

发热,持续1~7天;

关节痛/关节炎/关节肿胀:多累及小关节(如手指、腕、踝和趾关节等),腕关节受压引起的剧烈疼痛是本病的特点。疼痛可持续数周至数月;

皮疹:常见于面部、四肢;

伴随头痛、恶心、结膜充血等。

基孔肯雅热的危害大吗?会致命吗?

多数患者症状较轻,病程约1~2周后可自行恢复,致死率极低(通常低于0.1%)。但少数人群(如老年人、婴幼儿、慢性病患者)可能出现并发症,如长期关节疼痛(持续数月甚至数年)、心肌炎、脑炎等,严重时可能危及生命。

如何诊断基孔肯雅热?

诊断需结合流行病学史(如近期去过疫区、被蚊子叮咬)、症状及实验室检查:

病毒检测:发病早期(1周内)可通过血液检测病毒核酸或分离病毒;

抗体检测:发病1周后可检测血液中基孔肯雅病毒IgM或IgG抗体。

与登革热有何区别?

两者均由伊蚊传播,症状相似,但基孔肯雅热关节痛更剧烈且持久,登革热则更易引发出血或休克。

免疫细胞对抗基孔肯

雅热病毒感染的机制

基孔肯雅热病毒(CHIKV)感染人体后,免疫系统会通过固有免疫和适应性免疫协同清除病毒,具体过程如下:

固有免疫细胞的早期防御

巨噬细胞:

作为病毒入侵的第一道防线,巨噬细胞通过吞噬被基孔肯雅病毒(CHIKV)感染的细胞,并释放炎症因子(如TNF-α、IL-6)启动全身免疫反应。但病毒可能通过修饰表面蛋白逃避免疫识别。

自然杀伤细胞(NK细胞):

通过分泌穿孔素和颗粒酶直接杀伤病毒感染细胞,并释放干扰素-γ(IFN-γ)抑制病毒复制。研究发现,NK细胞活性降低可能与慢性关节症状相关。

适应性免疫的精准调控

T细胞:

CD8+ T细胞:识别并清除病毒感染的成纤维细胞和内皮细胞,但过度活化可能导致组织损伤(如关节炎)。

CD4+ T细胞:辅助B细胞产生中和抗体,调节Th1/Th2平衡以控制炎症反应。

B细胞:

产生特异性抗体(如抗E1/E2蛋白抗体),中和游离病毒并阻断其进入宿主细胞。抗体水平不足可能导致病毒持续感染。

免疫逃逸与病理损伤

病毒逃逸机制:

CHIKV通过改变表面蛋白结构、干扰干扰素信号通路(如抑制STAT1磷酸化)逃避免疫监视。

免疫介导的病理反应:

病毒可诱发“细胞因子风暴”(如CXCL-10持续升高),导致血管通透性增加和关节滑膜炎症,部分患者出现长期关节疼痛。

能否治愈?有特效药吗?

无特效抗病毒药物,以对症治疗为主;多数患者1-2周症状缓解,但关节痛可能迁延数月。

免疫干预策略治疗方向

1:增强NK细胞活性(如IL-15激动剂)。

2:靶向抑制过度炎症(如抗IL-6受体抗体)。

3:开发多表位疫苗以诱导广泛免疫应答。

1如何有效预防

防蚊灭蚊:清除积水容器(花盆、轮胎、瓶罐),定期刷洗水缸。安装纱窗、蚊帐,户外穿长袖衣裤,使用含避蚊胺的驱蚊剂。

旅行防护:前往疫区前查询疫情,归国后12天内监测体温,出现症状立即就医并告知旅居史。

日常防护:保持均衡营养(维生素C、锌)、规律运动以维持免疫稳态,减少蚊媒接触以预防感染。

所有年龄人群均易感,但老年人、婴幼儿、慢性病患者(如糖尿病、心血管疾病)可能出现更严重的并发症。

结 语

免疫细胞在对抗基孔肯雅热病毒(CHIKV)感染中发挥核心作用,免疫细胞疗法为基孔肯雅热提供了新的治疗思路,尤其在重症和慢性关节症状管理中潜力显著。提高免疫力可以为身体构建牢固的防控网。

免责声明:本文旨在科普相关知识、不作为医疗指导意见

编辑|Zhang.ZG

审核|Geng.ZG